位于四川省乐山市犍为县的犍为文庙始建于北宋,在全国现存文庙中,规模居全国第四。紧傍文庙东南侧,有建于清代的节孝坊和奎阁,构成了一庙、一坊、一阁富有传统地方文化特色的古建筑群。

三迁三建 定格历史

步入犍为文庙,红墙绿瓦别具风格与气质。斑驳的影子落在青砖上,镌刻着一片古意。在这里伫立或游走,感受这片清冷里的自由与舒畅,深广与散淡,聆听历史的呼吸,仿佛与红尘相隔。

犍为文庙先后经历了三次迁址,两次火毁,两次重建,十二次大型维修扩建,才形成今日之文庙。据犍为县文庙博物馆前馆长、文博馆员郑克成介绍,犍为文庙始名学宫。北宋大中祥符年间(1008—1016年),始建于沉犀山东(今四川省乐山市犍为县清溪镇沉犀村之犀牛沱附近)。南宋宁宗嘉定十二年(1219年),县令左震将其迁于县城南街。元末文庙毁于战乱。明洪武四年(1371年),主簿陈兴复建文庙于城南。明永乐八年(1410年)奉诏称文庙。明万历三十九年(1611年),县令陈懋功迁文庙于南门外文豹山前之罗盘坝。明万历四十六年(1618年),县令吴道美迁还旧址。明崇祯八年(1635年),县令胡学戴、教谕何孟麟重修。明末遭火,大部分建筑被毁。清康熙九年(1670年),县令刘靖寰复建,易名学宫。清道光至咸丰年间,县令杨炳锃重修。清宣统元年(1909年),县令宝震、谢汝霖先后募款培修,换盖黄瓦。

民国三年(1914年),文庙改称孔庙。民国三十二年(1943年),犍为女子中学创立,办学于孔庙。孔庙由庙学并用演变为施教专用。1949年以后,复更名文庙。1996年,犍为文庙被公布为四川省重点文物保护单位,2006年,被列为第六批全国重点文物保护单位。

宫殿式古建筑 重放异彩

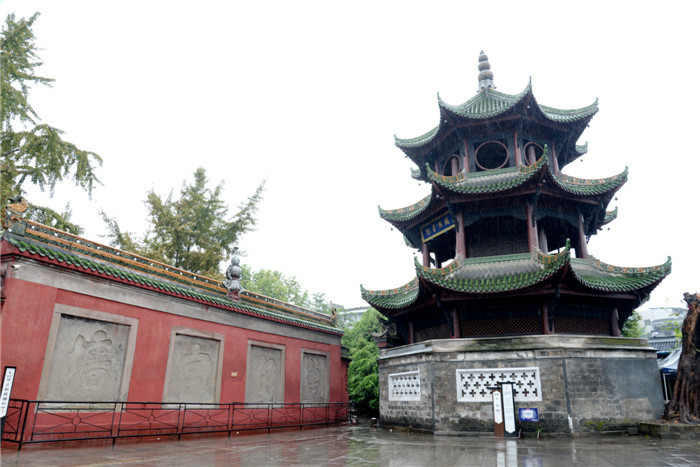

庄严凝重的万仞宫墙、波平如镜的泮池、气势恢宏的大成殿……犍为文庙以三进四合的院落形式组合形成一个功能齐备的祭祀场所,并与庙前东侧奎阁、节孝坊组成一个宫殿式的古建筑群。

坐北朝南的犍为文庙,古建筑分列在中轴线两侧,从南端开始可见,其分列景点有万仞宫墙、泮池、大成门等。来到东南侧,庙前五米处的奎阁、庙左三米处的节孝坊,使文庙古建筑群形成“一庙一阁一坊”的独特格局,大大增添了儒学气息和典雅氛围。

“三重檐式的牌楼建筑全国少有,屋面上各式各样的琉璃饰件,工艺精湛,堪称艺术精品。”细数犍为文庙的建筑特色,郑克成如数家珍,进门右手边的照壁上有“万仞宫墙”四个楷书大字,字均高约1.7米。墙体为青砖砌成,着朱红色涂料,呈现古色古香之风貌。

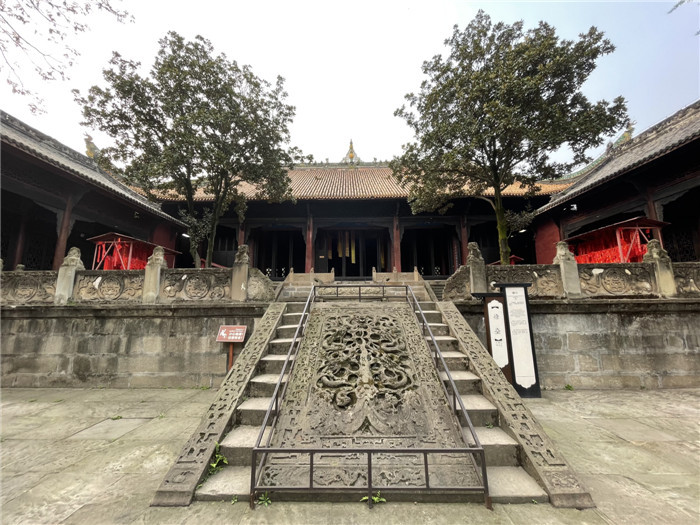

位于泮池北十米的大成门,是犍为文庙主要建筑之一。大成门面阔五间,东西各设有耳房(分别为乐器库和礼器库)。南北向御路石刻龙凤深浮雕,堪称一绝。位于东西庑北面的大成殿,为犍为文庙中轴线上的主体建筑,是祭祀孔子的主要场所。其中,8根通天大柱柱础,全为青石龙凤镂空浮雕,虽经600余年风雨,仍栩栩如生。斗拱之上的全龙木雕撑弓,具有较高的历史和文物价值。整个大成殿,规模宏大,是国内文庙大成殿中不可多见的宫殿式建筑。

儒风如常 文脉不断

2012年,犍为文庙上空响起了唱诵声,犍为县首届成人礼活动在此举行。144名年满18周岁的青年学生,着汉服,戴冠笄,祭天地,拜父母与师长。2019年,大型儒家文旅实景剧《儒在犍为·大成礼赞》在犍为文庙首演。该剧以儒家文化传承为主题,分为“礼、乐、舞、赞”四个篇章,通过汉式成人礼、经典诵读、礼仪舞蹈、祭孔大典等表现形式,以游客造访犍为文庙为主线,展示传统文化的魅力。

2017年,犍为文庙国学讲堂邀请纪连海畅谈《大秦兴衰启示录》;2018年,以“儒学犍为”为主题邀请了乐山、犍为本土专家讲解“李氏家风”“古诗中的风流”“文天祥与正气歌”等;2020年,开展“千年走一回 衢州孔府家庙文物犍为展”活动……近年来,犍为文庙举办各类文化活动90余场,让更多的人了解优秀的传统文化。

古建筑是一个城市的文化基因和精神支柱,也是一个城市的记忆。在犍为县文庙博物馆冯春娴看来,犍为文庙是历史留下的宝贵财富,更是传承弘扬优秀传统文化的载体。在保护和弘扬优秀传统文化的同时,犍为文庙也让这座城市的精神支柱屹立不倒。

“作为中国古代城市的重要场所,文庙是一座城市的文化中枢。”郑克成认为,在当代城市建设中,图书馆、博物馆、文化馆、科技馆取代了文庙,但其文化意蕴是一样的。“文庙是城市历史文化的一种象征,对延续城市文脉和丰富城市底蕴有着重要意义。”