日前,受暴雨影响,河南省许多博物馆纷纷宣布临时闭馆,全力保护文物安全。面对暴雨、地震等突发灾害,博物馆如何降低文物受损风险?有哪些措施?为此,记者对四川成都的两家博物馆进行了探访。

主动保护 川博在雨季来临前全面检修

记者走访成都博物馆了解到,现在文物保护的概念已经发展到了预防性保护,要求保管员从馆藏文物保存环境的角度来思考对文物的保护,确保文物库房、展厅、展柜、储藏柜(箱、盒)、运输等空间中的各种物理、化学、生物条件符合文物保护的需要,让文物“延年益寿”。

除了日常维护,博物馆还有哪些应对突发灾害的文保措施?四川博物院宣传营销部负责人张衡表示:“我们在雨季来临之前会进行全面的检修,包括文物库房、展厅和行政楼、地下车库等。”

此外,地震等自然灾害也对博物馆的文物保护提出了考验。张衡说,川博展厅在防震方面,除了对文物固定使用鱼线等基本预防保护形式外,还针对部分文物设置了“反向减震装置”,这些措施都很好地提升了文物的抗震能力。“地震中,防震台发生轻微偏移,文物毫发无损。”

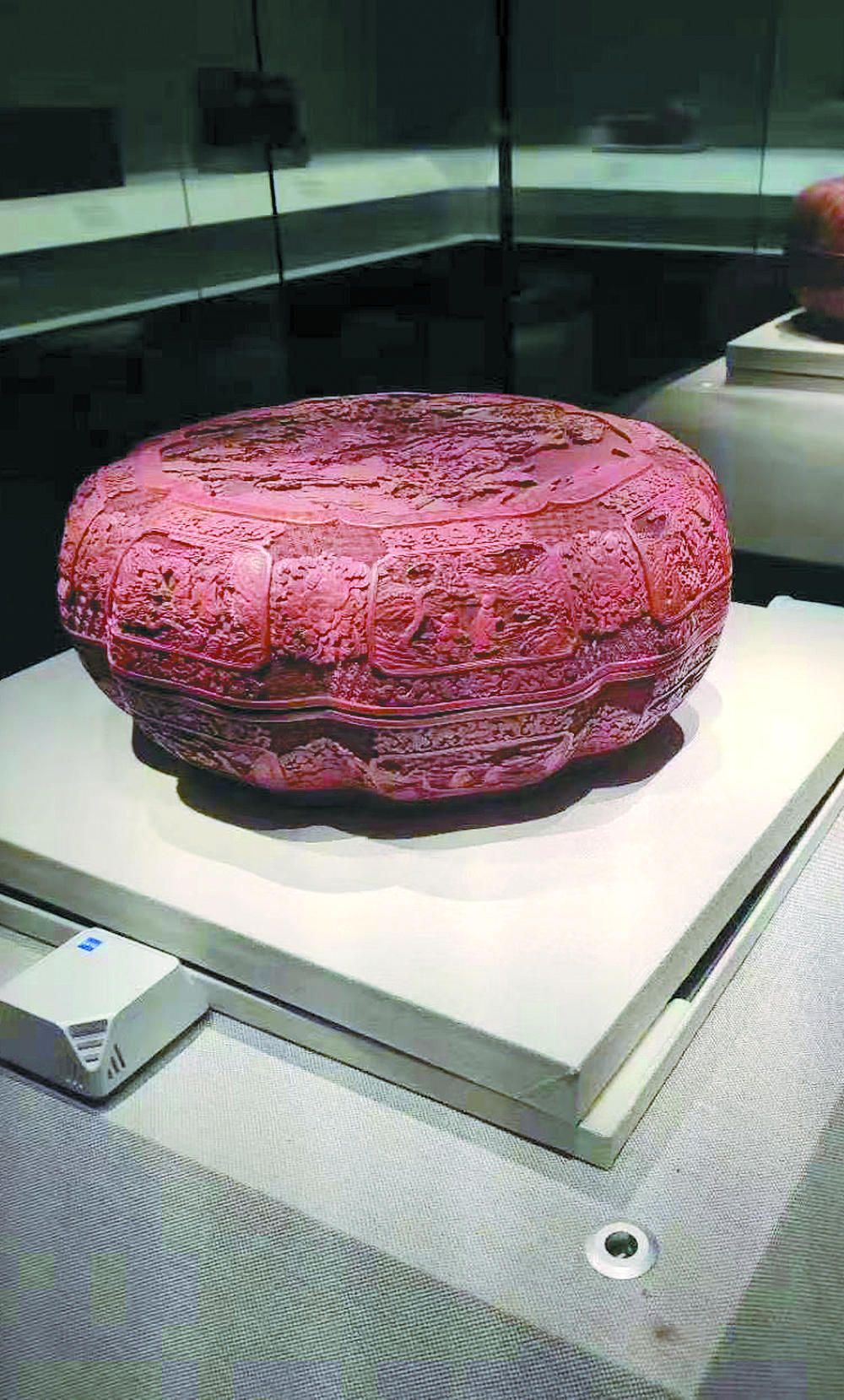

展柜设置防震台

个性防震 成博文物享有“三重保护”

成都博物馆在新馆建设时,把防震作为重中之重。橡胶具有减缓震动的良好效果,而成都博物馆基于这样的特性,做了一个大胆尝试:技术人员在博物馆的下方测算出300多个点位,全部放置了“隔震橡胶支座”。每个支座分为很多层,层层折叠起来,形成了良好的建筑隔震层。由于主体建筑是“钢+混凝土”的结构,就像一个沉重的大盒子被小心放置在铺垫了橡胶垫的底座上,而馆舍、橡胶圈、基底三者之间也并非一体,这样一来,地震对上层建筑的影响就大大减弱了,这也使得成都博物馆成为一座名副其实的“橡胶圈上的博物馆”。

与此同时,针对不同展柜及文物类型,成都博物馆配备多元化防震设备产品,并通过模型试验研究验证了防震设备产品的可靠性与安全性。如独立柜防震台、通柜隔震台、储藏柜隔震地板等,这些产品形成了全系统防震安全个性化设计。如今,近百件珍贵文物已经或即将拥有自己专属的防震装置。

此外,成都博物馆有一套监测系统,其主要目标是评估地震与地铁振幅对建筑本体与文物本体的影响、评估隔震装置的减震能力、记录地震状态下文物本体的运动情况以及记录断电断网状态下的余震信号。因此当地震来临时,成都博物馆采取的是馆舍隔震橡胶支座与展柜防震台及文物的传统加固方法三重保护。