位于故宫博物院永和宫展厅的常设展览“诚慎仁术——清宫医药文物展”,通过近百件医药文物揭开清宫医事活动的神秘面纱,在展示清宫医疗历史状况的同时,帮助我们进一步了解清代宫廷生活。

重现清宫药房景象

清宫中的药房数量众多,其中御药房是清宫内务府下辖的服务性机构,位于乾清宫附近。此外还有冠以宫殿名称的各药房,如宁寿宫药房、寿康宫药房、储秀宫药房、永和宫药房等。

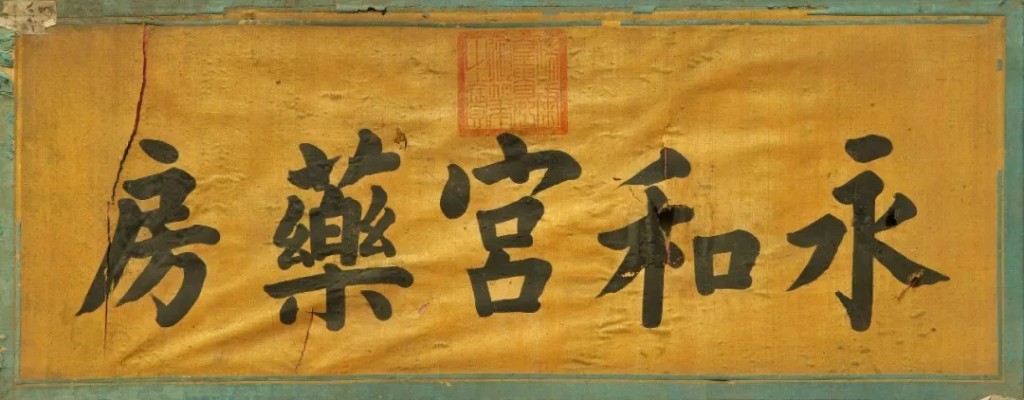

作为东六宫之一,永和宫曾是后妃居住的宫殿,药房是其配套的服务性机构。据考证,永和宫药房最后的主人是光绪皇帝的妃子——瑾妃(即端康皇贵妃),“永和宫药房”匾是她亲笔所书。

清 永和宫药房匾

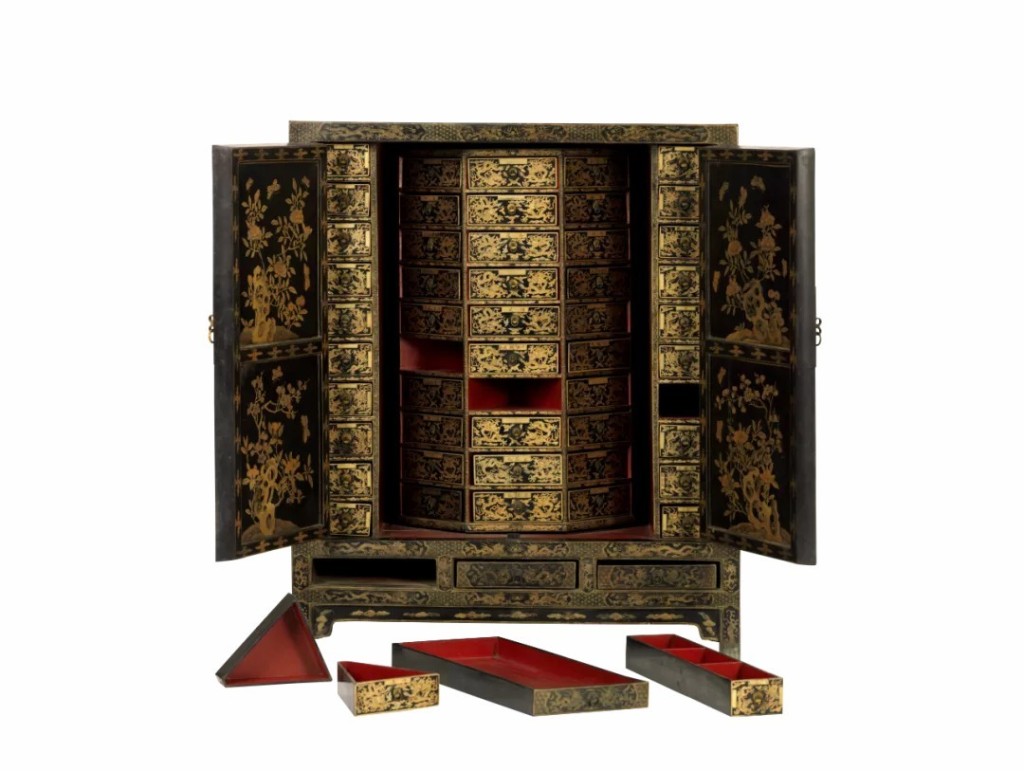

展出的黑漆描金双龙纹药柜是故宫院藏唯一一件完整的明代药柜。这件药柜为四面平式,对开柜门,柜门下接三个明抽屉;柜内为抽屉架,中心为八方转动式抽屉,上下安架,每面十个;两侧各有一列十个抽屉,每个抽屉内分三格,药柜内可同时盛放140种药品。

明 黑漆描金双龙纹药柜

太医院和御药房有何异同

太医院和御药房是清代两个重要的医疗机构,二者各司其职,为皇帝、后妃等提供医疗保健服务。

御药房有带领医官赴各宫诊脉、修合各种成药、为帝后煎调御药等职责。太医院则是主管全国医疗的国家机关,并不是专为清宫而设,衙署也不在宫内,但它的确在宫廷医事活动中扮演着极其重要的角色,其首要任务就是为宫廷服务,保证帝后身体健康。

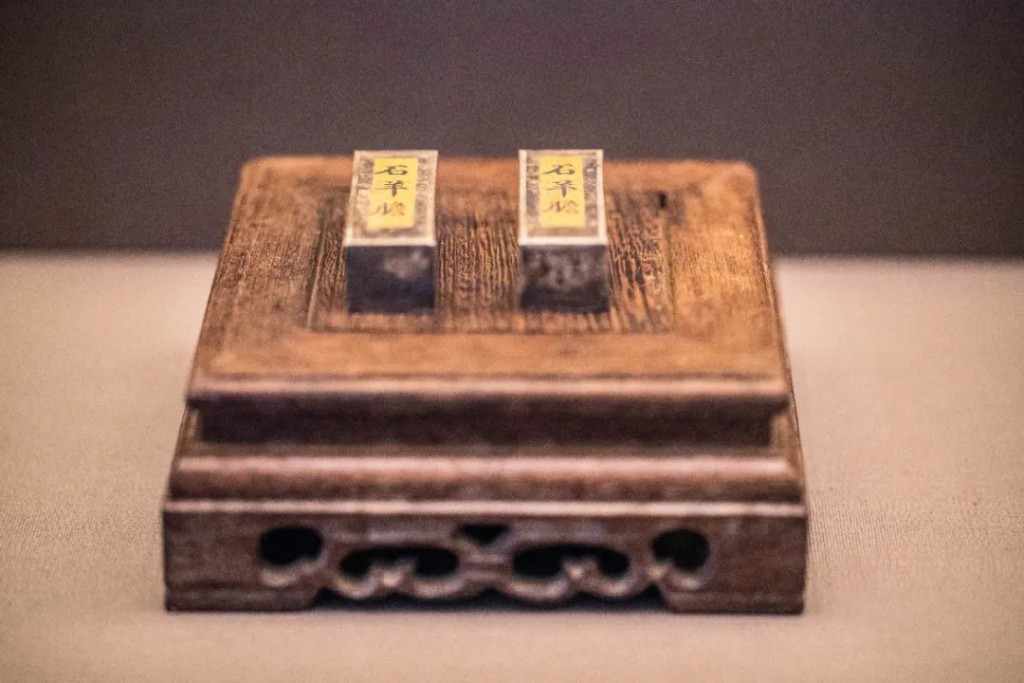

清 太医院印

太医院的医官会在宫内各处值班,值班地点通常设在御药房或者各宫外的班房、值房中。

清 御药房图记

清宫药房里有什么药

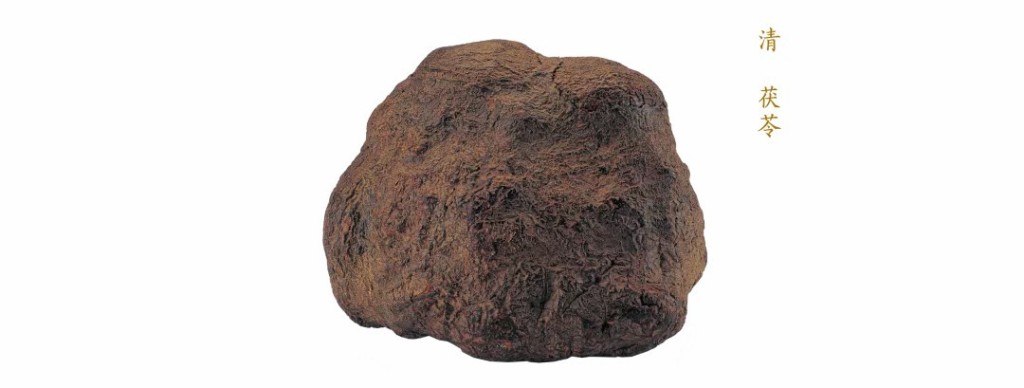

按照自然属性,可将中药药材分为植物药材、动物药材、矿物药材三类。清宫药材的特殊之处在于:所用药材都是道地药材,药材的外观形状好、质量优,药材包装精美。

清宫药材

所谓的道地药材,是指来自特定产区的优质药材,也是其所属产区官员进贡的不二选择。有记载显示,乾隆五十九年(一七九四年)五月初三,四川总督孙士毅曾进贡四川道地药材——黄连、三七、石斛等十种药材各九匣。

在一定程度上,外观形状是药材质量直接的、外在的体现。以树皮入药的皮类药材,以皮厚油性足者为最佳。清宫遗留的肉桂盛放在长方形的锡盒中,盒内放置有带孔的屉板,数百年来,肉桂不断渗出浓稠的黑油透过屉板上的孔流入盒底。

清 肉桂

进入清宫的药材,除了品质无可挑剔外,在包装上也是极尽巧思,从麝香的包装便可见一斑。

麝香包装共三层,最外层是长方形木箱,箱上拴小木牌,上书“麝香二银瓶”。中层是长方形提箱,箱内外均裱黄色绫子,提起抽拉盖,首先看见的是一层黄绫面挡板,移开挡板,可见箱内依照银瓶大小挖出两个凹槽,槽内放置着用黄纸包裹着的银瓶。最里层才是装有麝香的银瓶。

清 麝香外包装

中药药材经过炮制后成为中成药。按剂型划分,清宫所用的中成药可分为丸、散、膏、丹、锭等。

清 六味地黄丸

丸、散、膏、丹等剂型比较常见,而紫金锭这种清宫中比较有特色的药品在今天几乎绝迹。锭子药是将药物研成细粉,然后添加适当的黏合剂制成规定的形状。清宫里的锭子药,有的是简单的纺锤形、圆柱形,有的利用模具制成桃、萝卜、轮等形状,还有的会做成饰品。

清 八宝太乙紫金锭

宫中贮藏的药材还有不少“舶来品”,这些外来药物主要有两种,一种是对清称臣之藩属国定期向朝廷纳贡的药材及各种香药,另一种是各种西洋药。西洋药通过使团或组织馈赠、臣工进献、传教士进呈等几种途径进入宫中。

各种西洋药

琳琅满目的宫廷药具

清宫遗存的药具主要采用石、银、铜、瓷、木、砂、玻璃等材质,如果按用途划分药具,可分为制药用具、盛药用具、教学用具。

清 铜镀金包镶玛瑙药管

清 太医院针灸铜人

清宫药具中银器和瓷器占有较大比例,因为它们具有化学成分稳定、不容易和药物成分发生化学反应的特性,中医有“银为上,瓷次之”的说法。此外,清宫大量使用银质药具,还有一个重要原因——银器可以试毒。

清 银带柄盖碗

皇上的药方里写着什么

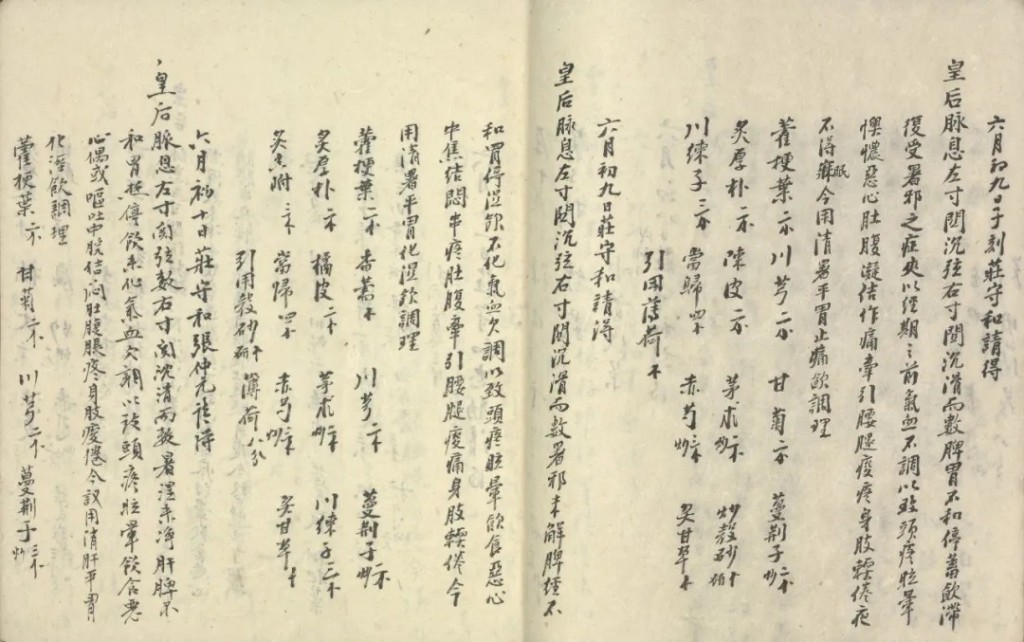

御医为帝后、妃嫔等诊视病情的情况记录在各种进药用药底簿和药方上,这些簿册和药方是御医辨证论治的书面记录,形形色色的医事活动都记录留存在专门的档案中。

清 皇后进药底簿

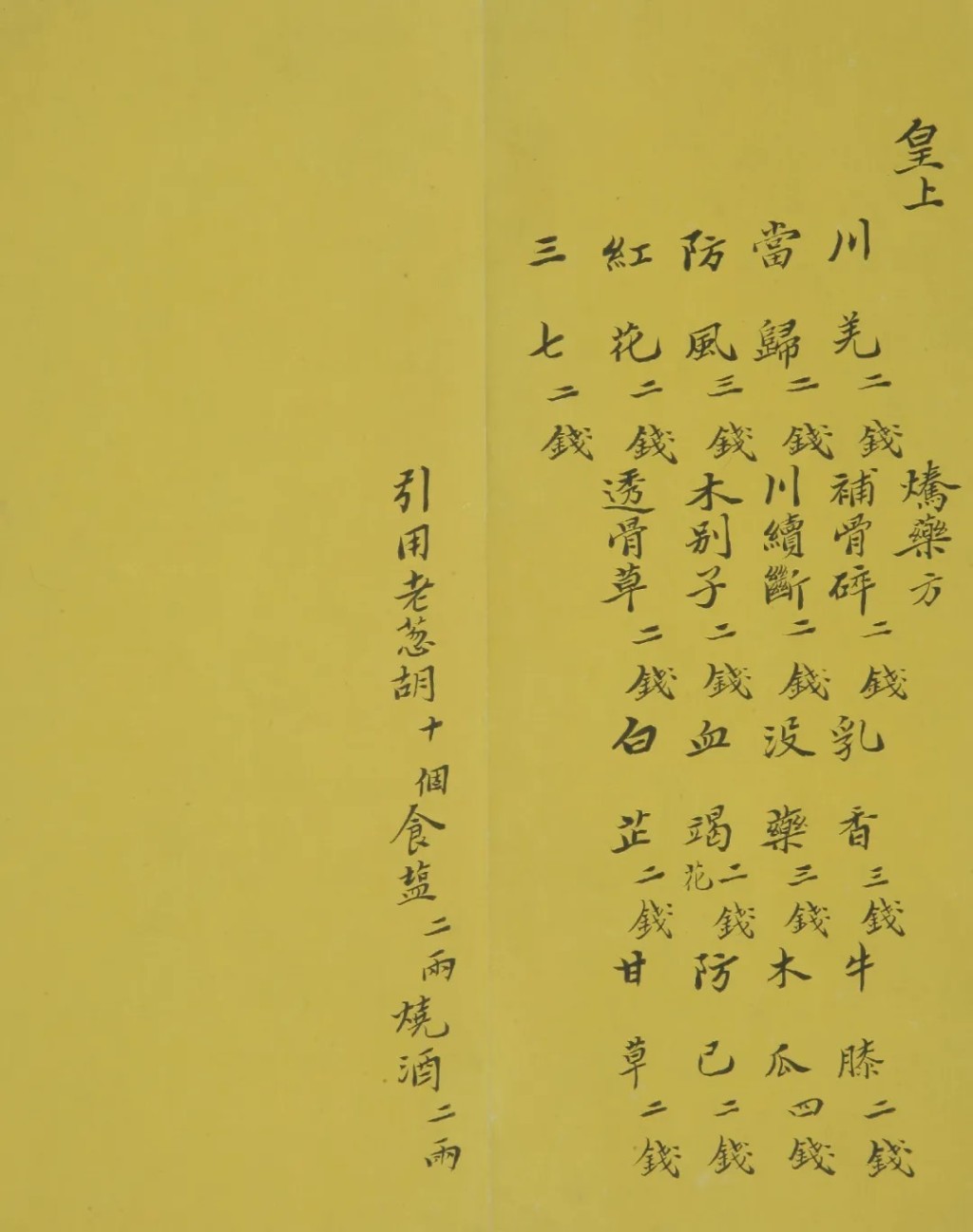

故宫博物院所藏药方有两大类,一类是太医院医官给帝后妃嫔或其他人诊视后开具的药方,另一类药方是风痰门、痰嗽门等各门类下若干种丸、散、膏、丹等配方。这些宫廷药方集纳了御医们的智慧,是其行医经验的结晶,也从一定程度上反映出清代宫廷医学的发展水平。

清 皇上药方